|

|

| 自力で動けない車両を移動させるディーゼル機関車 | このクレーンで電車を持ち上げます! |

|

|

| 台車を抜き取って移動させる機械。 | エアコンは人間が清掃します! |

|

さる2月2日(月)13:00より、(株)京成電鉄(以後「京成」と略します)の宗吾参道検車区・工場を、鉄道フォーラムとして見学させて戴くことになりました。その時の様子をご報告させて戴きます。 宗吾検車区・工場は昭和57年9月10日竣工ということで、かなり新しいきれいな職場でした。 まず、入り口を見てみますと、見学についての案内が書いてあり、京成が見学に対して前向きな姿勢であるという点に感動致しました。実際に見学者に説明するための部屋まで用意されておりました。 最初に、車両部の方から簡単な説明を受けます。 京成の場合、車両の中に車両課と車両管理課があり、車両管理課の下に高砂検車区、宗吾検車区、宗吾工場、車両管理課があります。宗吾検車区の中には随修職場、宗吾仕立検査職場、宗吾仕業検査職場があり、宗吾工場の中には検査職場、艤装職場、台車職場、回転機職場、機械職場があります。 車両の検査には、重要部検査(3年に1回、又は走行キロ 40 万キロ以内)と全般検査(6年に1回)に分かれます。あとは急な故障の場合、随時修繕を行います。 |

1.全般検査の工程を見てみよう! |

|

検査は通常9日間で行われます。そして10日目に試運転を宗吾参道−八千代台で行い、問題がなければ出場します。 |

|

|

| 自力で動けない車両を移動させるディーゼル機関車 | このクレーンで電車を持ち上げます! |

|

|

| 台車を抜き取って移動させる機械。 | エアコンは人間が清掃します! |

| この後は、車両は塗装作業を行い、台車は台車作業・輪軸作業・回転機作業を行います。 塗装作業では色の塗り直しをします。その際に無線操縦で車体を動かしながら作業します。台車作業では台車を分解したり、台車を洗ったり、バネの調整をします。輪軸作業では車輪がすり減っていないかどうか、歯車に異常がないかどうかを調べます。回転機作業は、モーターの調子を調べたり、掃除をしたり、発電器・圧縮機の調子を調べます。それが終わると、車体は車体作業が行われ、電車についている部品を全て外しチェックします。その後で艤装作業が行われ、電気回路の調子を調べます。またブレーキの取り外し・点検・調整をします。 |

|

|

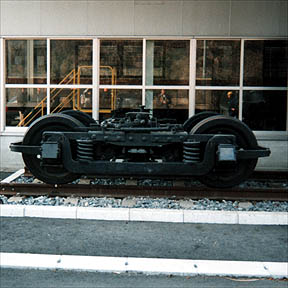

| 検査中の台車。 | この出っ張っている軸を台車に差し込んでいるのです! |

|

|

| 完成した3500形の台車。 | ちょっと暗い写真で申し訳ないが、手前が検査を待つ車輪。後ろは艤装作業中の車体。 |

|

|

| 塗装を終えた台車。まるで新品同様です! | 耐用年数を過ぎて外されたコンデンサー等の部品。これらのおかげで我々は毎日電車に乗ることが出来たのです。感謝! |

| これらが終わると車体の下に台車を組み入れて出庫線へ移り、出場検査を受けます。ここを合格すると本線上で試運転を行い、合格すると営業線へ復帰します。 |

|

|

| あとは台車に乗っかって出場検査を待つだけの未更新3500形。次回入場時には更新かな? | 出場検査中の更新3500形。新車!と言っても過言ではない出来です。左の未更新車と比較してみてください。如何ですか? 通電して最終点検に余念が欠かせません。 |

| 以上が終わると宗吾参道−八千代台の本線で試運転を行い、合格すると復帰します。また成田−東成田で

110km/h の高速運転試験も行っているようです。 以上のような入念な検査を受けているので、我々は安心して電車に乗ることが出来るのです! |

2.おまけショット! |

| では続けて宗吾工場で見つけた珍しいモノを! |

|

|

| 倉庫として使われている200形。新京成塗装となっている。 | こちらも倉庫として使われているモハ1602。非常に珍しいアルミ車であった。 |

|

|

| 特に説明がなかったのだが、雨風をしのげる検修線でエアコンと一緒にたたずむ3600形の片割れ2両。 | S57という列車番号。Sは「試運転」でしょうか? |

3.旧型車展示 |

| 次に宗吾工場名物、旧型車展示をたっぷりご堪能ください。名車がどんどん出てきます。 |

|

|

| 大正10年、千葉線開業に備えて新造した20形用に採用されたアメリカのJ.G.ブリル社製作の27-MCB-2形台車。平成4年までレール運搬車用に使われていた。 | 昭和6年に日暮里延長に備えて新造したモハ200形。なお新京成に移籍して平成2年まで活躍した仲間もいる。車体は昭和40年に更新。「青電」の代表車。 |

|

|

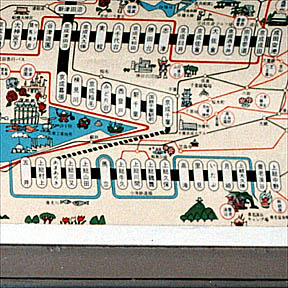

| モハ200の運転台。マスコンの位置が非常に高いですね。この運転室の基本スタイルは若干の改良を加えられながらも3500形までずっと踏襲されてきた。 | 200形車内の路線図。小さくて見づらいかもしれないが、千葉線の「京成千葉」から小湊鉄道の「あまありき」まで予定線となっている。途中「ちはら台」までは千葉急行として開通したが、その先は断念したらしい。これは保存しない方が良かったのでは?(爆) |

|

|

| 今となっては懐かしい(ご存じない方も多いでしょう)「開運」表示、今は亡き本線の「通勤急行」千葉線の「快速」も表示されている。特急が「東中山」「谷津遊園」(今は「谷津」と改称)に停車していたり、「勝田台」に停車していないところが面白い。「通勤特急」も停車駅が多い(爆)。 | モハ200形の連結面。 |

|

|

| 京成の「赤電」王国を不動のモノにしたモハ3000形。都営浅草線乗り入れ仕様で製作された。特急から都営線乗り入れ車まで幅広く使用された。末期は特急運用に集中的に投入され、3700形と一緒に快走。でも夏は非冷房ということで来るとハズレだった。平成3年引退。珍しい「浅草橋」の方向幕で! | 運転台。無線機が都営地下鉄乗り入れ仕様となっている。マスコンの位置がだいぶ低くなっている。 |

|

|

| 車内。懐かしいラインデリアの姿も見える。またモハ3000形のつり皮は異様に長く、急カーブの多い地域では椅子の上の荷物置き場にぶつかってしまってカンカン音を立てるので有名だった。 | 日本初の空港専用特急車AE0形は昭和47年に登場。。一般公募で「スカイライナー」と銘々されたが、成田空港開港の遅れで長いこと休眠していた。数両が空港反対派の焼き討ちにあって早々と廃車になったりする悲惨な事件もあった。ブルーリボン賞受賞。平成5年に引退したが、台車は3400形で再利用されている。 |

|

|

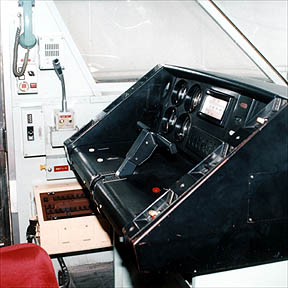

| 運転台。京成初のワンハンドルマスコン採用となった。スピードメーターが縦軸式なのが面白い。45km/h以上の速度の場合、その速度を維持できる定速度運転制御が採用されていた。都営線用無線も装備されていたが、使われずじまい。 | 車内の様子。白い枕カバーのあるところは座席転換式シートで、背もたれを倒せば向きが変わった。 |

|

|

| ブルーリボン賞受賞時の記念列車に取り付けられたヘッドマークと、團十郎号として運転された時のヘッドマーク。 | 引退特別列車に取り付けられた記念ヘッドマーク。 |

|

|

| ニュースカイライナー運転開始ヘッドマーク。 |

4.見学を終えて |

|

以上を見学した後で、(株)京成電鉄の方と質疑応答の場を用意して戴きました。 |

| この重いページを最後まで読んで戴き、ありがとうございました。 ご感想をメールで戴けますと嬉しいです。 |